実証実験 |

生体ログ収集に関する実証実験(タニタヘルスリンク)生体ログ収集に関する実証実験(タニタヘルスリンク) 生体ログ収集に関する実証実験を行うにあたり、ログ収集の前提条件として下記の機器 の設置、配布を行った。 【機器の設置】

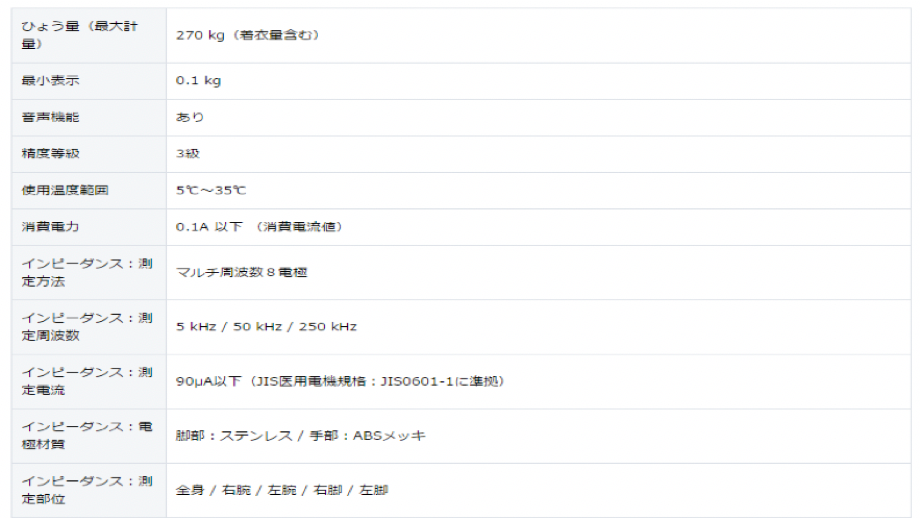

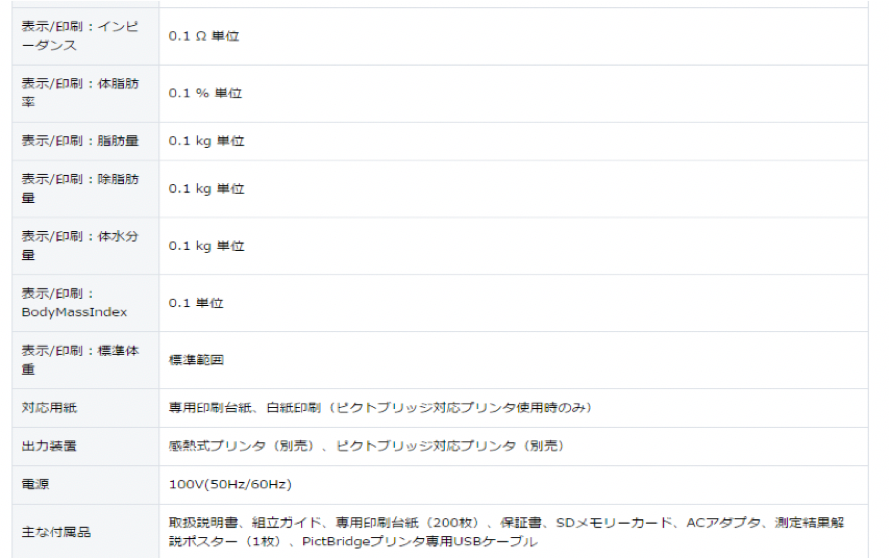

1)マルチ周波数体組成計(MC-780A) ●基本情報 a) 低価格・高精度のマルチ周波数体組成計 人種、体格、年齢、性別など、人体の多様性に対応した高精度な測定が可能なマルチ体 組成計。 体組成計測定のゴールデンスタンダードである「DXA 法」との相関関係は体脂肪、筋 肉量ともに 0.9 を超える高精度。 3つの周波数で測定を行う事で高精度測定を実現。 b) 使いやすさにこだわったスマート設計 電源 ON で瞬時に起動、測定から結果表示までわずか約 15 秒。 c) 使用シーンに合わせた設置が出来る キャスターが付いているので簡単に設置場所を移動できる。また約 15kg の軽量ボディ なので、取り回しも苦にならない。 表示器は設置向きの変更、取り外しが可能で、健診や測定会など、利用状況に合わせた 設置が可能である。 ●仕様 2)全自動血圧計(BP-900) ●基本情報 設置場所を選ばないスマートな機能性。幅はわずか 242mm と置き場所にも困らない。 ボディは長く色あせない(従来比 4 倍の耐候性)素材を使用。 医療現場で最も使われるリバロッチ法を基本に、オシロメトリック法を組み合わせ、様々な条件での精度が向上。 ●仕様 3)データを通信する為の専用 FeliCa リーダー/ライター

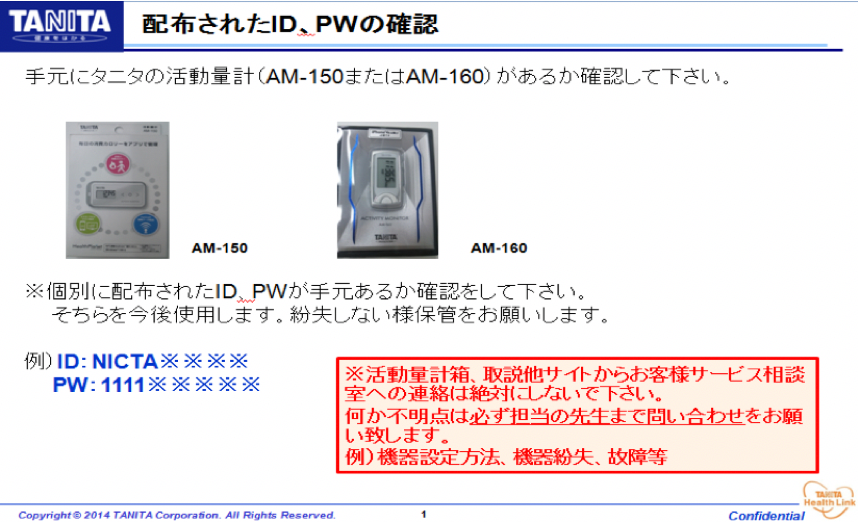

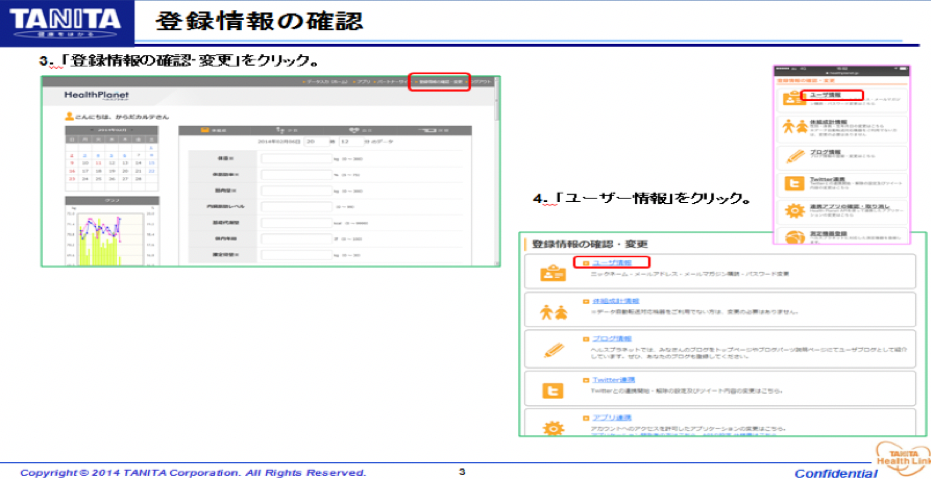

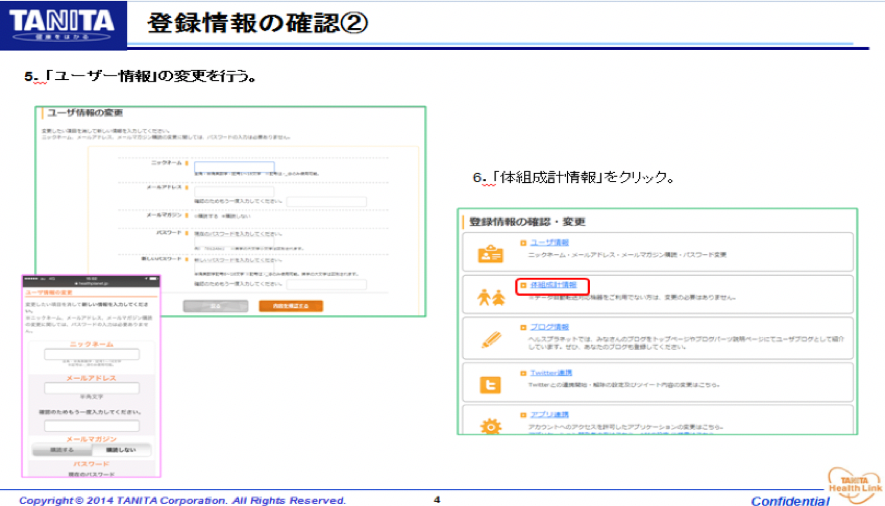

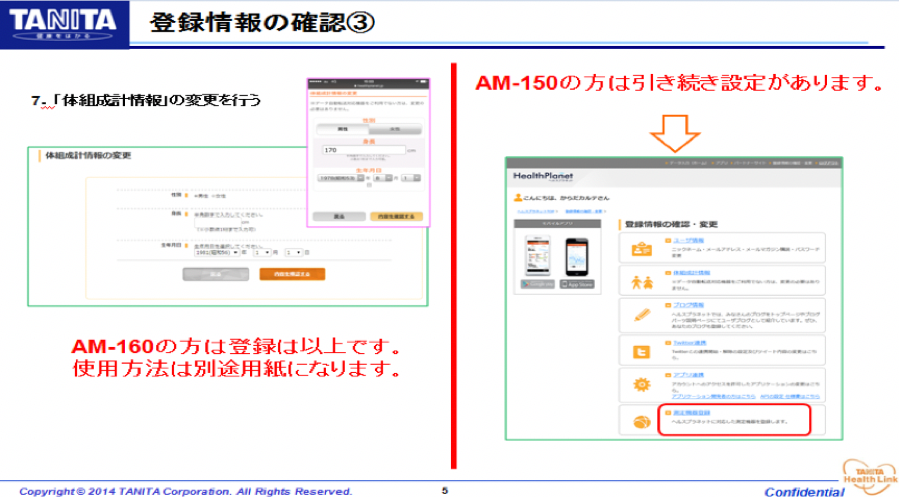

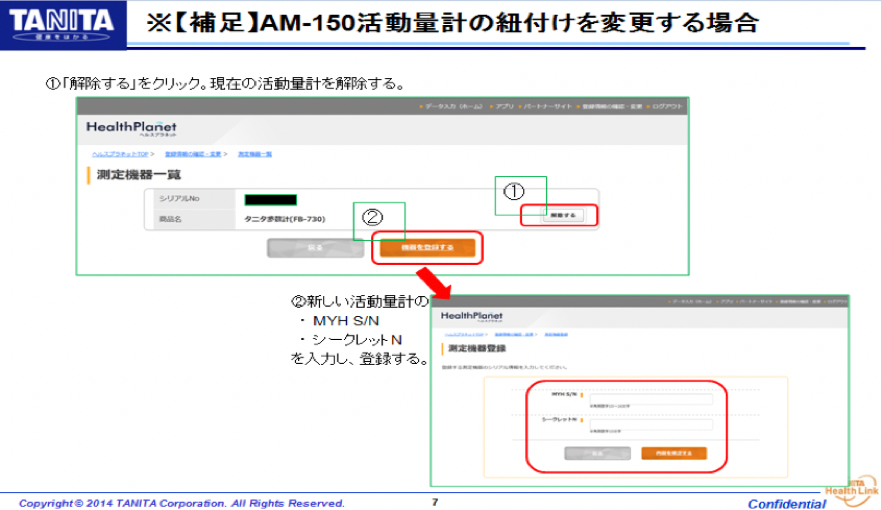

●仕様 Felica 搭載カードの読み取りと読み取ったデータをインターネットを介してサーバへ送 信する機能を持っている。 ◆ウイルス感染への懸念について HTTP(80)、もしくは HTTPS(443)クライアントとして動作し、あらかじめ決まって いる受信フォーマットを解析してそれに基づいて動作を決定するのみであり、何かをダウ ンロードして実行するようなことは行わないため、リーダライタ自体から社内/学内への ウイルス感染することはない。 ◆データの漏洩について リーダ/ライタはサーバとの通信において以下の情報をやり取りをしている。 ・サーバとの認証 ID ・その ID に基づくバイタルデータ ・健康機器での測定値 仮に認証のIDを傍受されたとしても、サイトのログインID等の情報とは別のものな ので、サイトへの不正ログインなどはできない。 「HTTPS による暗号通信の解読」や「通信内容の意味を知っている」ことが前提とな るため、実際の解析は非常に困難。 ※リーダ/ライタには過去の測定データを保持していない。(再送時を除く) ◆歩数計および活動量計について 歩数計内部には日々の歩数のデータの他、識別ID、年齢、性別、身長、体重、体脂肪 率のデータのみを保持しており、他のデータは保存できない。 ◆データ送信、受信について 通信プロトコルは https です。 会員を識別するID+歩数のデータのみをサーバに送る。 リーダ/ライタはデータをサーバに送信することでサーバからデータの結果を受信する。 (受信するもの:年齢、性別、身長、体重、体脂肪率) サーバ側から一方的にリーダ/ライタに通信する機能はない。 データの送信先はタニタのサーバのみ。 サーバ側からはリーダ/ライタのIPアドレスはわからない。 ◆リーダ/ライタについて 歩数計・活動量計は FB730、AM150 のみデータ送信が可能。 ネットワーク設定が可能である。(DHCP、固定IPなど)ネットワーク・その他設 定については弊社でのみしか変更できない。 インターネット経由で設定を変更することはできない。 タニタのサーバのみにデータが送信される設定。 4)使用説明会の実施 活動量計の機器の設定の仕方、体組成計、血圧計の使用方法の説明会を実施した。資料 を作成し説明会の様子はビデオ撮影しイントラから見れるように工夫した。以下、説明会用の資料を示す。 このような形で実証実験の前提とし機器の設置、使用方法の説明会を行った。

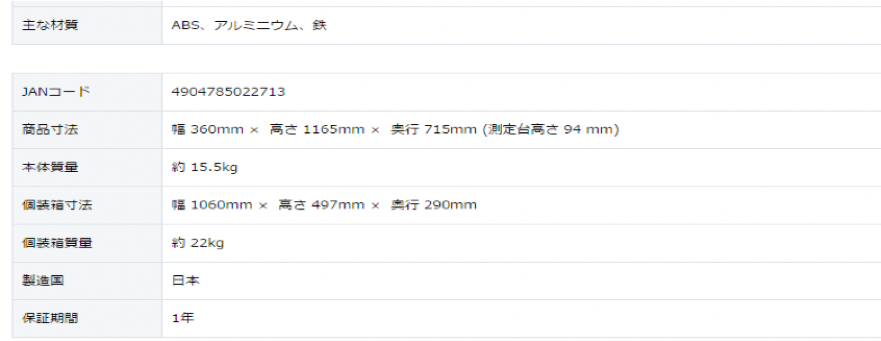

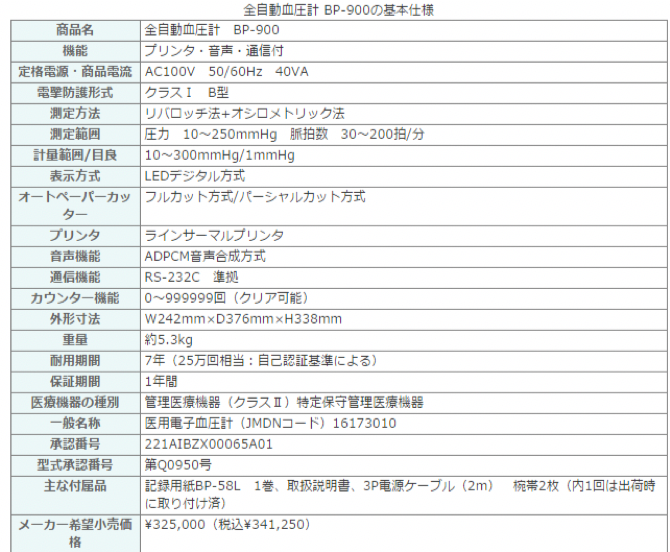

2016 年度の実績前年度に引き続き、慶應義塾大学の日吉キャンパス、矢上キャンパス、湘南藤沢キャン パス、慶應志木高校、総務省統計局で生体ログデータの収集を実施した。今年度は新たに 和歌山県庁職員が実証実験に協力いただけることになり、FeliCaPlug 内蔵 3D センサー 掲載活動量計(AM-150)を和歌山県庁職員に配布し、リーダーを県庁内、他 7 箇所の 地域振興局に設置し、より計測して頂きやすい環境に努めた。体組成計、血圧計を和歌山 県庁に設置する予定で調整を進めていたが、設置に関する承認を得ることができなかった ため、設置できなかった。引き続き調整を進め、次年度に設置を実施する予定。図 3-3-4 は、和歌山県庁内に設置した活動量計のリーダを示したものである。 また、佐賀県武雄市若木小学校、N市で独自に収集している生体ログデータを オフラインで提供いただくことで、実証実験を行っている。各グループのデータに関する 分析比較の結果、地域や被験者の属性による生活様式の違いと歩行行動の関係に関する幾 つかの特徴が得られた。 (a)テレビ台に置かれた活動量計のリーダ

(b)ロビー内の机に置かれた活動量計のリーダ

和歌山県庁に設置された活動量計のリーダ 健康情報フィードバックの実証実験(慶應義塾大学)平成 26 年度1)実証実験の方法

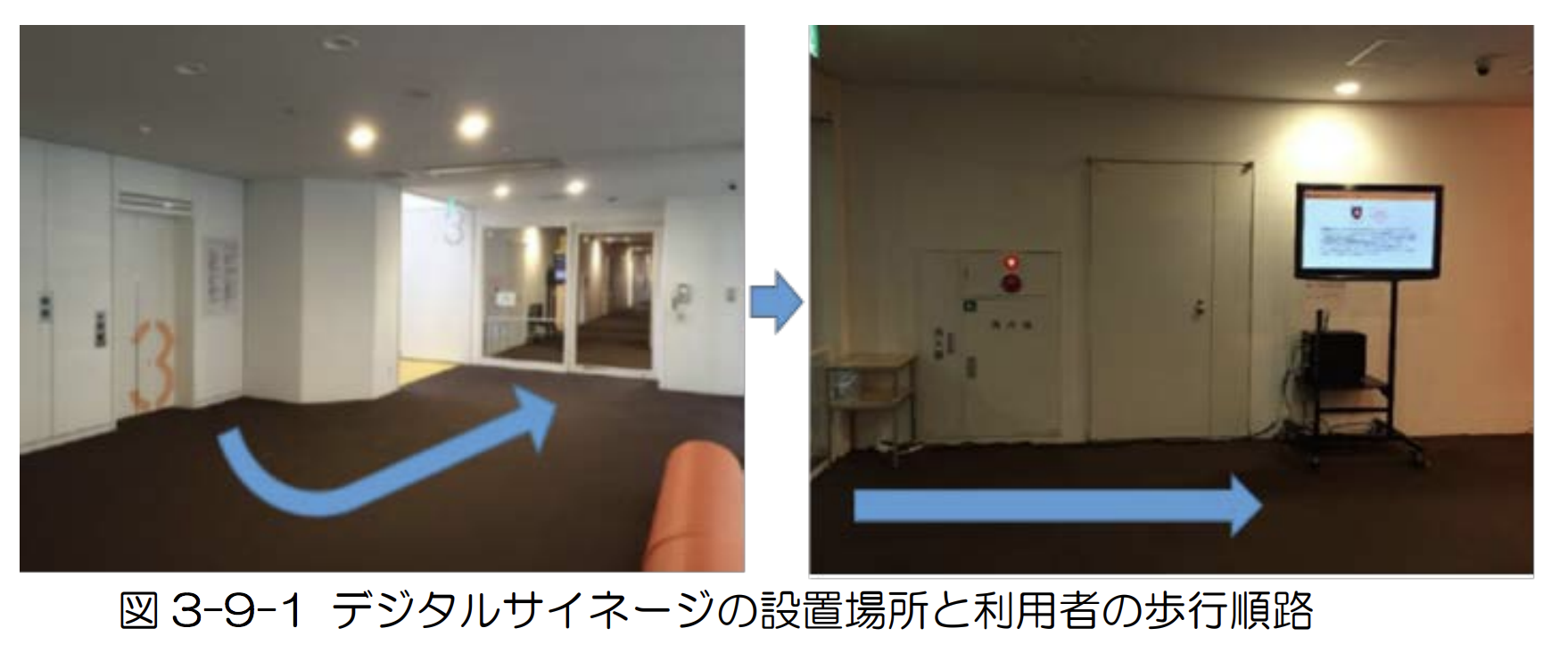

本研究で目指している、健康ログデータに基づいた健康情報のフィードバッ クにより、健康意識あるいは健康的な行動の変化につなげるという効果を検証 するため、開発したプロトタイプシステムを使用した評価実験を行った。この 際、デジタルサイネージによる情報提示の中で、どのような提示方法が有効か、 というゲーミフィケーションの効果についても評価を行うこととした。 実験の被験者としては、慶應義塾大学のシステムデザイン・マネジメント研 究科に所属する大学院生を対象とした。この大学院は新卒の学生だけではなく、 社会人学生も含まれているため、年齢層としてはある程度広く取ることができ る。被験者に配られている活動量計は、AM-150とAM-160の2機種がある。 今回使用するデジタルサイネージは、Wi-Fi ルータを使用して iPhone の MAC アドレスの取得によって、利用者を特定する方法を取っているため、AM-160 の利用者はデータの送信時に使用する iPhone によって、自分の対応した情報 をデジタルサイネージ上で見ることができるが、AM-150 の利用者は自分に対 応した情報をみることができない。そのため、この使用機種によって、デジタ ルサイネージの効果を比較する実験条件として用いることにした。被験者数は、 41 人で、AM-160 の利用者は 26 人、AM-150 の利用者は 15 人であった。 実験の方歩としては、活動量計を配布してから、被験者には 1 か月間毎日自 分の歩数を計測してもらった。開発したデジタルサイネージは、システムデザ イン・マネジメント研究科の建物に配置したため、AM-160 の利用者は、毎日 デジタルサイネージの前を通るたびに、自分の情報を見ることができる。一方 AM-150 の利用者は、デジタルサイネージの前を通ってもシステムが反応しな いため、タイトル画面の静止画が表示されているだけの状況になる。 デジタルサイネージの配置場所としては、利用者が建物の中に入ってきた際 に反応するように、エレベータホールから廊下に入った場所に設置した。これ は、エレベータの中では、学内の無線 LAN への接続が一旦切れるため、エレベ ータを降りたところで、利用者の iPhone がデジタルサイネージに必ず反応す るようにしたためである。図 3-9-1 は、デジタルサイネージを設置した実験環 境を示したものである。 2)評価方法

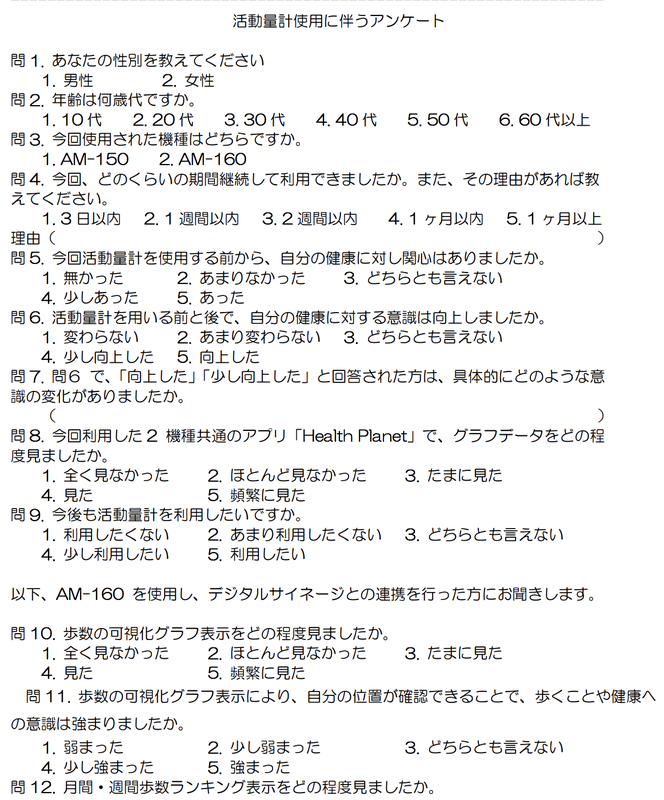

実験の評価としては、被験者の歩行ログデータの分析と、アンケートに よる実験開始前と後での意識調査を行った。 アンケートでは、実験開始前の健康意識、実験参加による健康意識の変 化、デジタルサイネージの利用者には、各提示コンテンツに対する参照頻 度、提示コンテンツによる健康意識への影響、デジタルサイネージの健康 意識への効果等について質問を行った。 図 3-9-2 はアンケートの内容を示したものである。 3)評価結果

a)被験者の属性 図 3-9-3 に被験者の性別、年齢構成を示す。男女比では男性がやや多く、 年齢では 20 歳代がもっともおおいが、年代幅は、20 歳代から 60 歳代まで幅 広く参加した。 b)デジタルサイネージのコンテンツ

デジタルサイネージの画面は、可視化グラフ、ランキング、コメント、豆知 識の各コンテンツで構成されている。図 3-9-4~図 3-9-7 は、これらの各コ ンテンツに対する利用者の参照頻度のアンケート結果を示したものである。ま た図 3-9-8 は、回答の平均値により、コンテンツ間の参照頻度の比較を行った グラフである。 この結果から、可視化グラフ、ランキングは他のコンテンツに比べ、有意に 参照頻度が高かったことが分かる。これは情報提示における、可視化、目標、 競争、コミュニティ等のゲーミフィケーションの影響によるものと考えること ができる。メッセージはゲーミフィケーションの中では、評価の効果が含まれ るが、ここでは豆知識に比べても、有意な差は表われなかった。 また図 3-9-9~図 3-9-12 は、デジタルサイネージの各提示コンテンツに より、自分の健康意識が変わったかどうかのアンケート結果を示したものであ る。図 3-9-13 は、回答の平均値から、コンテンツ間の影響の比較を行ったグ ラフである。

この結果から、可視化グラフとランキングは、「強まった」「少し強まった」と 意識の強まりを回答した被験者が多かったが、メッセージと豆知識では、「どち らとも言えない」と意識の変化が無かったという回答の方が多かった。このこ とから、ゲーミフィケーション等の効果により、提示されるコンテンツを利用 者がよく見ることにより、健康意識に影響が現れたものと考えることができる。 最終的な効果として、図 3-9-14 は活動量計の利用による健康意識の向上、 図 3-9-15 はデジタルサイネージの利用による健康意識の向上による健康意識 の向上に関するアンケート結果を示したものである。また、図 3-9-14 は、デ ジタルサイネージを利用した被験者(AM-160 の利用者)とデジタルサイネー ジを使用しなかった被験者(AM-150 の利用者)の間で、実験開始 1 か月間 での 1 日の平均歩数を比較したグラフを示したものである。

この結果から、活動量計やデジタルサイネージによる情報のフィードバック により、多くの利用者の健康意識が向上し、特にデジタルサイネージを使用し た被験者は使用しなかった被験者に比べ、1 日の平均歩数に有意な差が確認さ れた。 このことは、活動量計の利用やゲーミフィケーションの効果を使用したデ ジタルサイネージを利用することで、利用者の健康意識が向上し、より多く歩 くという健康行動の変化にも結びついたと考えることができる。 実験として、今回は被験者のコントロールが可能な、システムデザイン・ マネジメント研究科の学生に絞ってデータの分析を行ったが、今後はいろいろ な年代、行動様式の被験者に対してデータを取り、実証実験としての制度を高めていく予定である。 健康情報フィードバックの実証実験(慶應義塾大学)平成 27年度1)これまでの実証実験の状況

本研究プロジェクトでは、利用者から収集した健康情報や分析データを利用者にフィー ドバックすることで、ヘルスリテラシーを向上させ、健康意識や健康行動を改善させるこ とを目指している。そのため、各技術項目の開発や分析を行いながら、それぞれの段階の プロトタイプシステムを用いた実証実験を行うというアプローチをとっている。 昨年度の実証実験として、主にデジタルサイネージによる健康情報フィードバックにお いて、提示情報の選択およびゲーミフィケーションの効果を利用した提示方法等の画面構 成について検討を行った。そこでは、可視化、目標提示、競争、コミュニティ等のゲーミ フィケーションの要素を利用し、可視化グラフ、ランキング表示、応援メッセージ、健康 豆知識等で構成されるデジタルサイネージを使用した。その結果、可視化グラフやランキ ング表示の提示情報に対しては、目を向ける頻度が高く、健康意識に対する影響を感じた 利用者が多かった。またデジタルサイネージ全体の利用により、歩行数の増加が示され、 情報フィードバックの効果を確認することができた。 本年度は、デジタルサイネージのセンシング機能による利用者の特定精度が改善された ため、プロトタイプの改良版を使用し、健康意識について追加の評価実験、また新たにデ ータ取得を開始した、N市等での健康意識についての分析評価を行った。 2)慶應義塾大学での実証実験 慶應義塾大学における本年度の実証実験としては、主に健康意識の持続性について検討 を行った。本研究プロジェクトでは、協力者に活動量計を配布し、日々の活動量データの ログを記録してもらっているが、多くの場合、開始直後は毎日活動量計を所持し、積極的 にログを記録するが、時間がたつに従って活動量計を所持するのを忘れる日が増え、デー タの記録率が減少してしまう。これは健康について大切であることは理解しつつも、健康 意識を持続することが、いかに難しいかを意味している。 実証実験では、活動量計による計測を開始してから約 1 ヶ月間、デジタルサイネージを 使用していなかった利用者に、途中からデジタルサイネージを約 1 ヶ月間利用できるよう にし、健康情報のフィードバック開始前後の、活動量計の利用率を計測した。対象となっ た被験者は 6 名で、使用した活動量計は、AM-150 および AM-160 の利用者が混在し ている。デジタルサイネージは学生が毎日集まる大部屋に設置し、被験者がデジタルサイ ネージの前を通りかかるたびに、自分向けの健康情報が提示される。 図表 3-9-1 は、被験者 6 人のデジタルサイネージ開始使用前後の活動量計利用率を示 したものである。利用者が活動量計の所持を忘れて大学に行った場合は、歩行数としてゼ ロが記録されているため、判断することができる。ここでは利用率として、実証実験の実 施期間に対する、活動量計を所持していたと推測される日数の比率で表すこととした。 もともと活動量計の利用率が高い人が 2 人、中程度の人が 2 人、利用率の低い人が 2 人であったが、このグラフから、利用率の高い人はそのまま高い利用率を維持、利用率が 中程度の人は大きく上がった人とあまり変化がない人に分かれた。また利用率が低い人は、 2 人とも大きく利用率の向上が見られた。 図表 3-9-2 は、全利用者の平均を示したものであるが、このグラフから、デジタルサ イネージによる健康情報のフィードバックを行う前後で、t 検定による有意差が確認され、 約 20%の利用率の向上が見られた。このことから、プッシュ型デジタルサイネージによ る情報フィードバックが、利用者の健康意識の向上に影響したと考えることができる。 3)N市での実証実験

次に、N市民の健康行動の変化について分析を行った。N市では、現在約 2000 人 の市民が、活動量計を使用して約 1 年間、歩数等の健康ログデータを記録しているが、今 回はデータ分析に同意してもらった、1044 名のデータを対象にデータ分析を行った。デ ータ分析は、N市民の特徴を抽出するためのクロス集計と、これまでに活動量データの 分析手法として検討を行ってきた潜在クラス分析を取り上げた。 a)分析対象者 まず、分析の対象となった利用者について集計を行った結果が下図である。図表 3-9-3 は男女別の人数、図表 3-9-4 は年齢別の人数を示している。この集計結果から、対象者 は女性が男性の 2 倍以上、また年齢別の分布では 50~70 歳が中心であり、高齢の女性 が多いことが分かる。 b)平均歩数

データ分析としては、N市民の平均歩数について、性別、年齢別、月別の平均歩数に ついてクロス集計を行った。図表 3-9-5 は、N市民の平均歩数を全国データと比較し たものである。グラフには、本研究で使用した活動量計で計測された、N市民のデータ とタニタの「ヘルスプラネット」の利用者の全国データ、また厚生労働省が発表している 国民の平均歩数(平成 25 年国民健康・栄養調査報告書)を比較として示してある。 厚生労働省のデータはやや多めに出ているが、これは 3648 世帯への異なる歩数計によ る調査データであるため、N市との比較としては同一の活動量計で記録されたタニタの 全国データとの方が、N市の特徴を見る上では明確になると考えられる。全国データと 比較すると、男性はN市の平均歩数の方が少ないが、女性は逆にN市の平均歩数の方 が多いことが分かる。これは対象者の分布からも分かるように、対象となったN市民は 女性の方が、健康意識が高いことが影響していると考えられる。 図表 3-9-6 は、N市民の性別、年齢別の平均歩数を示したものである。20 代以下は 対象者数が少ないため信頼性に欠けるが、このグラフから人数が多い 50~70 歳は全体平 均に比べて歩数が多いが、男女ともに 40~50 歳の歩数が少なく、健康寿命の延伸にはこ の世代の歩行数を伸ばすことが重要と考えられる。

図表 3-9-7 は、N市民の月別の平均歩数を示したものである。このグラフから、1 月、6 月、9 月に歩数が少なくなっていることが分かる。グラフでは、同時に各月の雨雪日数を示してあるが、N市では 1 月は雪の季節、9 月は農家の収穫期である。これらの関係から、天候と歩数の間に強い関係性があること、またN市という地域による特徴が 表れていると考えられる。

b)潜在クラス分析

次にN市民の歩行データに関する潜在クラス分析として、混合成長曲線モデルに従っ た潜在的類型化を行った。 これは、利用者が活動量計による歩行数の計測を開始してから 1 ヶ月間(4 週間)の間 の歩行数の時系列データの変化を、潜在的なグループに類型化を行ったものである。類型 化は、全国データからクリーニングを行った 2,830 人の計測開始後 1 ヶ月間の累積歩数 データをもとに、性別、年齢別に類型化を行った。 計測開始後 1 ヶ月間の累積データを対象とすることで、計測を始めたことによる歩行意 識の変化、歩行行動の変化を分析することができる。ここでは、各性別、年代別ともに 5 群のグループに分類された。ただし年代の分類に関しては、データ数をある程度確保でき るように 20-30 代、40-50 代、60-80 代の3つの年代に分類して計算した。分類結果 の 1 群はあまり歩かないグループ、5 群はよく歩くグループである。この各群のグループ と、内臓脂肪等の健康指標との間には相関性が確認されている。ここでは、この 5 群のグ ループに対するN市民の所属分布を求めた。 図表 3-9-8 は、N市と全国の男性に関する年代別の群分布を示したものである。こ のグラフから全国データでは、年代が上がるに従って分布数の多い山が、2-3 群から 3-5 群に上がってきているが、N市民のデータでは、逆に分布数の多い山が、3 群から 1-3 群に下がっていることが分かる。すなわち、N市の男性は、高齢者ほど全国平均に比べ て歩かなくなっているという特徴が表れている。 また図表3-9-9は、N市と全国の女性に関する年代別の群分布を示したものである。 このグラフからは、全国データではどの年代においても分布数の多い山が 2 群を中心にし ているのに対し、N市民のデータでは、年代とともに 3-4 群から 2-3 群に少し下がっ てはいるものの、全体的に中心が 3 群にあることが分かる。すなわち、N市の女性は、 どの年代においても全国平均に比べて、歩行数が多いという特徴が表れている。 これは、健康クラブへの参加者が、男性に比べて女性が多いことにも表れており、N市民の場合は女性の健康意識は高いが、男性の健康意識は多少低いことが示されており、 これらの結果をもとに対策を考えることができる。 健康情報フィードバックの実証実験(慶應義塾大学)平成 28年度1)これまでの実証実験の状況

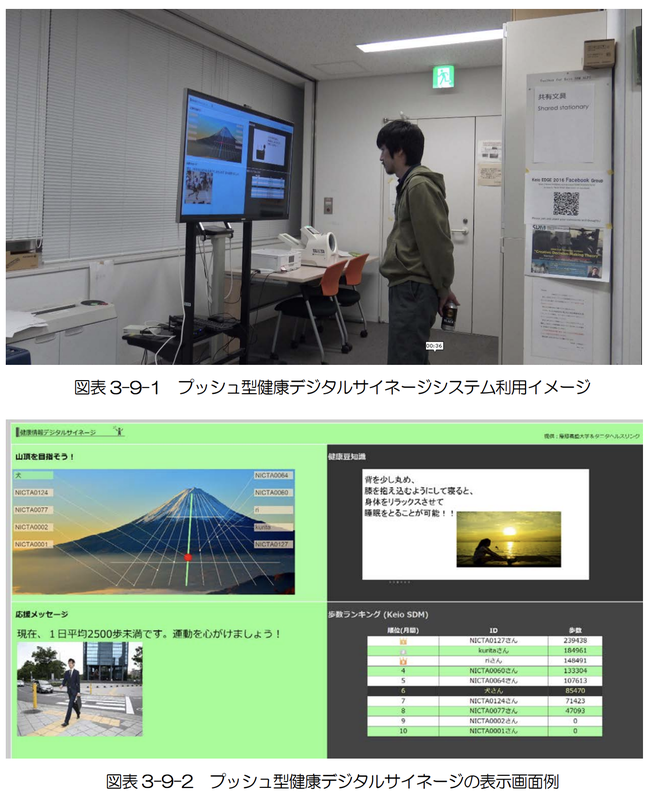

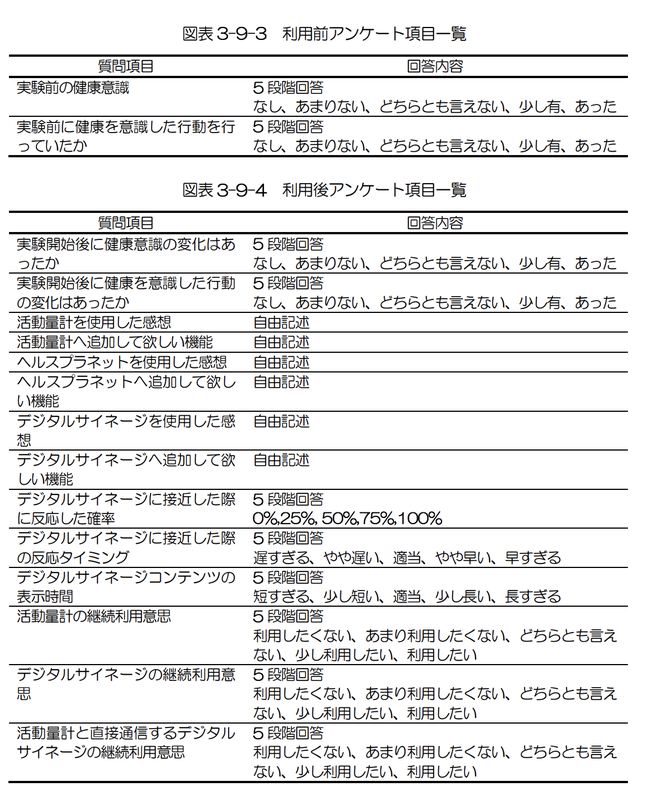

本研究プロジェクトでは、利用者から収集した健康情報や分析データを利用者にフィー ドバックすることで、ヘルスリテラシーを向上させ、健康意識や健康行動を改善させるこ とを目指している。そのため、各技術項目の開発や分析を行いながら、それぞれの段階の プロトタイプシステムを用いた実証実験を行うというアプローチをとっている。 昨年度の実証実験として、主にデジタルサイネージによる健康情報フィードバックにお いて、提示情報の選択およびゲーミフィケーションの効果を利用した提示方法等の画面構 成について検討を行った。そこでは、可視化、目標提示、競争、コミュニティ等のゲーミ フィケーションの要素を利用し、可視化グラフ、ランキング表示、応援メッセージ、健康 豆知識等で構成されるデジタルサイネージを使用した。その結果、可視化グラフやランキ ング表示の提示情報に対しては、目を向ける頻度が高く、健康意識に対する影響を感じた 利用者が多かった。またデジタルサイネージ全体の利用により、歩行数の増加が示され、 情報フィードバックの効果を確認することができた。 本年度は、BLE 通信機能をもつ活動量計のプロトタイプができたため、これを用いた評 価実験を行った。 2)活動量計と直接通信プッシュ型健康デジタルサイネージシステムの利用実験 「課題 3-1 プッシュ型デジタルサイネージの開発」で説明した BLE 通信機能付き活 動量計と直接通信プッシュ型デジタルサイネージのシステムを実際に被験者に利用して もらい、実証実験を行った。 使用した活動量計は、従来の機能もあわせ持っているため、サーバにアップロードされ たデータは、ヘルスプラネットのアプリケーションを使用することで、これまで通りデー タの参照等を行うことが出来る。ただし、この活動量計は常に BLE の信号をアドバタイ ジングしているため、利用者がスマートフォン等の他のデバイスを持たなくても、デジタ ルサイネージが直接反応し、パーソナライズした健康情報を提示することが出来る。実験 では、直接通信プッシュ型デジタルサイネージを大学構内の学生が毎日集まる大部屋に設 置し、被験者には BLE 通信機能付き活動量計を所持して生活してもらった。実験におか るシステムの利用イメージを図表 3-9-1 に示す。またプッシュ型健康デジタルサイネー ジの画面表示情報の例を図表 3-9-2 に示す。 活動量計のプロトタイプは試作品のため、被験者は 2 名とし、システムの利用期間は 1 週間経過したところで、利用前と利用後の意識に関するアンケート調査を行った。被験者 は、これまでに活動量計を 1 か月以上継続的に利用している利用者から選び、対象とした。 そのため、被験者は活動量計自体に関しては使い慣れており、ここではデジタルサイネー ジとの直接通信機能の効果を調べることを目的とした。使用前のアンケートの質問項目を 図表 3-9-3、使用後のアンケートの質問項目を図表 3-9-4 に示す。

被験者 2 名のアンケート結果より、健康意識に関しては、実験開始前後でそれぞ れ「あまりない→少し有」「少し有→どちらとも言えない」であった。もともと健康 意識の高かった被験者はあまり変化が感じられなかったが、健康意識の低かった被 験者に対しては、意識の変化が見られた。健康を意識した行動に関しては、「なし→ どちらとも言えない」「あまりない→少し有」で、どちらとも健康への行動の変化が 見られている。活動量計とデジタルサイネージを使用することで、健康意識の変化 まではいかなくても、歩くという直接的な動機づけができたことで、健康への行動 の変化が表れたことが、回答から伺うことができる。

また直接通信型サイネージシステムに関しては、両者とも接近した際に 100%の 反応がみられたが、コンテンツの反応のタイミングに関しては、「適当」「やや遅い」 と分かれ、被験者によって体感が異なることが分かる。また、提示情報がパーソナ ライズ情報ということで、今回は情報提示時間を 30 秒に設定したが、これに関し ては両者とも、提示時間が「少し短い」という意見であった。また、活動量計、デ ジタルサイネージ、活動量計と直接通信デジタルサイネージの継続的な利用の意思 については、活動量計については両社とも「利用したい」という回答であったが、 デジタルサイネージについては「どちらとも言えない」であった。この原因ついて ヒアリングを行ったところ、個人情報の保護が不安という回答が得られた。セキュ リティの問題については、使用者への説明の徹底を含めて、今後の課題としたい。 また自由回答では、「サイネージの利用回数が表示されるといい」「ゲームや遊び感 覚で継続使用する仕組みが欲しい」等の意見があり、昨年度行ったゲーミフィケー ションの重要性を認識するとともに、再検討を行う必要性を感じた。 |